Я люблю книги. Я люблю ими обладать. Но чтобы купить бумажную взрослую книгу, нужно пробраться сквозь собственный скепсис, ответив на неудобные вопросы: "А ты обещаешь, что прочтешь эту книгу до конца? А почему бы тебе не найти электронную версию..." Ну, и так далее.

К счастью, с детскими книгами дело обстроит иначе. Мне и в голову не придет покупать сыну книгу в электронном виде. Поэтому тут я могу дать волю своим библиофильным чувствам. Я без устали заказываю книги во всех известных мне книжных интернет-магазинах. Когда к нам приходит очередная новая книжка, я потираю руки и самодовольно хихикаю: "Хе-хе-хе! Теперь она моя... Моя прелесть...".

Когда я была совсем еще начинающей мамой, я твердо решила, что ребенку в 4 месяца уже обязательно надо наслаждаться чтением. В связи с этим я в агонии (а пока сыну не исполнилось полгода, каждое мое посещение магазина проходило в агонии) забежала в книжный магазин и, не разбираясь, буквально вырвала с книжной полки Агнию Барто и Маршака.

Почему их? Ну, я что-то помнила из детства, что есть такие детские авторы. К слову сказать, то издание Маршака оказался вполне ничего, а с Агнией Барто повезло меньше. Думаю, стоит завести еще один сборник её стихов с более изящными иллюстрациями. Потому что без нее никуда. Даже сложно себе представить русского ребенка без канонических "Идет бычок качается..." или "Уронили мишку на пол...".

Потом мне очень помог

пост моей подруги с ее обзором детских книг. Из него я узнала про Владимира Сутеева и его добрый рисованный мир. Прекрасная книга

"Маленькие сказки, Большие картинки" заняла на книжной полке сына почетное место. А мультики, снятые по сказкам Сутеева, мы c сыном уже знаем наизусть и можем цитировать, начиная с любого места.

Но скоро я поняла, что каждую детскую книжку мне предстоит прочитать не один десяток раз. Поэтому тут совет такой: покупайте книги, которые вы не знаете наизусть, то есть те, которые вам не читали в детстве. Так вам будет их радостнее читать со своим ребенком. Ну, хотя бы первые 10 раз.

Перебрав все наши книжки, я выбрала 22 из них, о которых хотяла бы написать. Потом подумала, что такой длинный пост никто в жизни до конца не дочитает. Поэтому из этих 22х я выбрала 12. Конечно, "ТОП-10" звучит привлекательнее, но я не нашла чем могу пожертвовать, поэтому получился "ТОП-12". Итак, вот список. Книги в нем размещены без какой-либо градации. Это просто набор.

Это тоненькая книжка в мягкой обложке. Текста в ней не очень много. А точнее - всего по предложению на странице. Как раз то, что нужно человеку, который только учится говорить! В книге простым языком показан диалог Мышонка и Лиса. Это огромное мастерство - из нескольких фраз нарисовать героев, выстроить конфликт, вызвать у малыша симпатию, заставить его переживать. Про иллюстрации здесь можно говорить отдельно. Хотя достаточно назвать только имя художника - Ю.А. Васнецов, и в воображении сразу встает рисованные сказочный мир с мягкими персонажами, без агрессии и страха. И вот перед нами два нарисованных героя: Лис и Мышонок. Ну, с мышонком все понятно с самого начала. Маленький серенький мышонок вообще может вызывать что-нибудь еще, кроме умиления? А Лис - это вроде бы отрицательный персонаж. И мы все это понимаем и не сомневаемся. Но Васнецовский лис так прекрасен и не злоблив, что мы осуждаем его поступок, но ненависти и злобы по отношению к нему мы испытывать не можем. Мы верим в то, что он исправится. Это напоминает мне сцену из песочницы, когда приходит немного вредный мальчик Петя и начинает рушить все замки, которые так долго и усердно возводились. Мы все его осуждаем, но верим в том, что он исправится, обязательно.

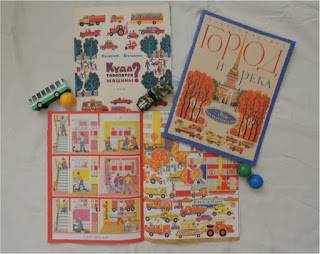

В книгах этой серии на каждом развороте изображена панорама, показывающая мельчайшие подробности городских улиц (по характерным признакам мы без труда узнаём, что речь идет о Санкт-Петербурге, точнее о Ленинраде). На улицах много машин. Здесь упор вообще делается на автомобили. По этой причине книги лучше подходят мальчикам. Иллюстрации рассчитаны на долгое рассматривание, запоминание названий транспортных средств. А в книге "Куда торопятся машины?" в конце специально выделен разворот с названиями и внешним видом машин. Есть один минус. Книга иллюстрирует реальность середины прошлого века. С тех пор автопарк улиц, да и сама жизнь несколько изменились. Но в 2 года человеку этого еще не заметно, кажется.

На каждом развороте малышу предлагается угадать, что нарисовано на данной картинке. Например, "Это маленький трактор или... комбайн?". Сложность заключается в том, что правый лист разворота в сложенном состоянии изображает действительно маленький трактор, а в разложенном - огромный комбайн. Л

исты в книге из плотного картона, поэтому можно не переживать, что они пострадают от постоянного складывания и раскладывания. Рассматривание этой книжки превращается в настоящую игру, каждая страница вызывает удивление, а понятия "большой" и "маленький" прочно укореняются в детском сознании.

4.

Джулия Дональдсон "Груффало" (изд. "Машины творения")

Как-то на детском празднике в офисе я слышу у себя на спиной такой диалог:

- Это чьи следы? - вопрошает малыш, указывая на приклеенные к офисному полу огромные следы, ведущие детей постарше к очередному заданию квеста.

- Хм... кого-то очень большого, - входит в игру родитель, - наверное, это Груффало тут прошел.

Я с любопытством оглядываюсь, услышав знакомое слово: "Они тоже знают про Груффало", - почти вслух думаю я. А я-то считала, что Груффало - это случайность в нашей библиотеке, и современных детишек все еще пугают Бабой Ягой. Оказалось - нет.

"Груффало" - это очень современная сказка о большом страшном животном, которое в итоге оказывается таким глупых, что маленький мышонок с легкостью при помощи своей изобретательности и находчивости смог перехитрить его. Груффало - это как бы и страшный персонаж, но описан он с юмором. Картинки, где бестолковый Груффало покорно следует за маленьким мышонком, вызывают улыбку.

5.

Рената Муха "Ужаленный уж" (изд. "Махаон", 2015г.)

И тут мы погружаемся в удивительный мир мелодики и игры слов. Звучит это как-то так:

Бывают в жизни чудеса –

Ужа ужалила Оса.

Она ужалила в живот,

Ужу ужасно больно.

Вот.

А доктор Ёж сказал Ужу:

"Я ничего не нахожу,

Но всё же, думается мне,

Вам лучше ползать

На спине,

Пока живот не заживёт.

Вот".

Я называю эти стихотворения "стихи с двойным дном". Малыш радуется простой и понятной истории, в которой звери и птицы оживают и так же как обычные люди грустят, веселяться, попадают в странные ситуации, вредничают. А взрослые... Скажите, я ведь не одна вижу в этих строках пародию на неумелого врача из районной поликлиники, который не хочет вникать в суть истории болезни, перекидывая ответственность на пациента и предлагая очередной "костыль".

6. "Кто пришел потом?" (Антон Пуантье с илл. Софии Тольяту, изд. "Манн, Иванов, Фербер, 2017г.")

Это книжка-игра на внимательность и развитие памяти. На каждом новом развороте под слова автора: "Потом пришел [тут следует название животных, которые появляются на картинке]" появляется два новых животных. Но кроме того, что кто-то приходит, кто-то еще и уходит. И в конце страницы малышу предлагается подумать, кого не хватает и ответить на вопрос: "Кто ушёл?"

Книга интересна своей идеей. Но есть одна беда - иллюстрации ну уж слишком стильные, даже чересчур. Поэтому для совсем крохотного малыша, возможно, будет не совсем понятно, почему художница так странно изобразила, например, корову.

7. Лилия Носова "Мамины сказки" (изд. Махаон, 2017 г.)

Эту книжку нам подарили, и после первого мимолетного пролистывания я с большим скепсисом к ней отнеслась. Мне показалось, что иллюстрации неплохие, но... немодные. А потом мы с сыном начали читать. И после первого рассказа сын начал скандировать "Ещё! Ещё!" К слову сказать, это была, пожалуй, первая проза, которую сын сидел и слушал, а не стоял в это время на голове или стремился скорее перелистнуть страницу, чтобы увидеть следующую картинку. И коротенькие рассказики оказались очень любопытными. В каждом из них с каким-нибудь маленьким зверьком (бельчонком, цыпленком, зайчонком) происходит история. Автор показывает, что может произойти, если не слушаться маму, плохо есть или капризничать. Все истории пропитаны добром и, читая их, мне не приходится сомневаться - это истории из наших с сыном домашних будней. Ну, или из будней тех, кого мы сегодня видели на площадке.

8. Екатерина Серова "Наши цветы" (изд. "ДЕТГИЗ", 2017г.)

Муж, увидев эту книгу среди новых, удивился: "О, а это для кого? У нас вроде мальчик..." Я робко ответила, что книгу эту посоветовали по радио, что надо увлекать ребенка природой, независимо от пола. В общем я должна признать, что эта книжка, конечно, больше подходит для девочек. Просто по причине того, что на каком-то необъяснимом для меня уровне мальчишкам интереснее рассматривать машины. Поэтому эта книга в нашем доме не в фаворитах. Сын в упор не видит цветочки-листочки, которые иллюстрируют книгу, обращая при этом внимание только на второстепенных персонажей: птичек, жучков-червячком, гусениц.

Но в этой моей выборке я не смогла ее пропустить. Потому что акварельный мир полянок, лужаек, пригорков, который создан в книге художницей Надеждой Басмановой, несет очень жизнерадостную ноту. И еще тут стоит упомянуть, что всем известное стихотворение "Нарядился одуванчик в жёлтый сарафанчик..." - это стихотворение советской писательницы Е. Серовой. И в этот сборник оно, конечно же, вошло.

9. Сергей Михалков "Дядя Стёпа" (изд. "АСТ", 2016г.)

Так уж вышло, что дядя Стёпа в детстве прошел мимо меня. И я встретилась с ним только уже вместе с сыном. Чудесные, талантливые стихи. Светлые образы. В некоторых эпизодах я от души смеялась вслух. Чего стоит только история о том, как Дядя Стёпа "схватил в охапку перепуганную бабку"! Вот это: "А старуха за корзину: "Я белье свое не кину", - мне сложно прочитать, не передразнивая голос хозяйственной старушки.

Мы живём в век супергероев. Все мальчики хотят ими быть. Так чем же не супергерой - наш советский Дядя Стёпа?!

10. Евгений Чарушин "Шутки" (изд. "Речь", 2016 г.)

Книга состоит из мягких, бархатных иллюстраций и коротких стишков-потешек к ним. Герои на страницах этой книги немного невесомые, воздушнуе. Когда мы называем наших детей "зайчик" или "ежик", то непременно ассоциируем их именно с чарушинскими зверьками.

11. "Полный порядок" Эмили Граветт (изд. "Лабиринт", 2017г.)

История повествует о чистолюбивом барсучке по имени Бобби, который решил навести порядок не только в своей норке, но и в целом лесу. Он наводил и наводил порядок, но в какой-то момент просто не смог остановиться и немного перебрал, оставив зверей, птиц, да и себя самого без привычной среды обитания. Но "надо ошибки свои исправлять...", и все вернулось на круги своя. Эта книга помогла сыну освоить понятие "порядок" и что все надо складывать "на место". Стихи бодрые, иллюстрации задорные, очень современные. Это веселая книга, вызывающая своими неожиданными разворотами очень яркие эмоции. Чего только стоит самоотверженная борьба Бобби с листопадом и опавшими листьями!

12. "14 лесных мышей" Кадзуо Ивамура (изд. "Самокат", 2017г.)

Ну и самая любимая наша книжка - это история большой мышиной семьи от японского иллюстратора Кадзуо Ивамура. Здесь стоит говорить о целой серии книг. В нашей библиотеке есть пока три из них: "Завтрак", "Переезд", "Зимний день". В книгах рассказывается о жизни мышиной семьи, состоящей из мамы, папы, дедушки, бабушки и 10-ти детей. Я не буду здесь говорить, что в этой книге очень уютные иллюстрации, которые с японской наблюдательностью передают самые мельчайшие природные явления. И не буду говорить о сдержанной гармонии цвета, которая живет на страницах этих книг. Это все есть.

Но гораздо более важно то, что истории про мышат - это гимн многодетной семьи. Художник изображает быт большой семьи со всеми мелкими неприятностями и большими радостями. "Это всего лишь жизнь и надо уметь радоваться ей" - такая философия звучит со страниц этих книг. Автор очень тонко передает поведение и образы мышат. И мы без труда узнаем в них своих детей. Вот один мышонок одел на голову корзину: хотя он один из старших братьев. Мы видим в нем мальчишку, любопытство которого всегда подталкивает его получить ответ на вопрос: "А что будет, если..." А другой малыш, его маленький брат, просто скачет и беззаботно радуется жизни, когда взрослые мышки заняты работой по строительству нового дома. Или вот эта маленькая мышка уговорила взрослых взять ее с собой в поход за малиной, но скоро начала плакать от усталости, и взрослым мышкам пришлось кроме корзин с малиной тащить на себе и младшую сестренку.

Почти на всех книжных разворотах изображены 14 персонажей. И каждый из них живет своей жизнью. Можно бесконечно разглядывать их мышиную жизнь и каждый раз находить новые подробности.

Ну и в заключении хотелось бы сказать о том, что преступно покупать ребенку книги мимоходом на кассе за 13 рублей. Такая книга, конечно, займет его на какое-то время, но какой выхлоп вы получите?! Я действительно считаю, что книги - это очень важно. Нам часто сейчас говорят: "Не заморачивайтесь по пустякам!" Нет, мне кажется, что детская литература - это та область, где действительно стоит заморачиваться по пустякам, выбирая ее тщательно и с пристрастием.